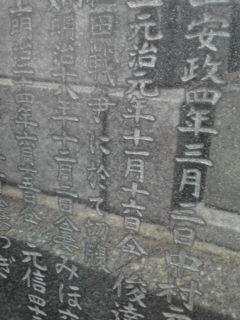

”中村家三世の碑”です。青梅の実のなる崖に東を向いて碑があります。

石碑には四百数十字の漢字が、ビッシリと刻まれていました。

生前に父が書き下し文にした俊達の部分を、以下に抜粋してみます。

名声は嘖々(サクサク)として、

郷党は敬仰(ケイギョウ)せり

江戸幕府の末造 (マツゾウ)に会し、

海内(カイダイ)騒然たり

水府(スイフ)武田好耕雲斎

具徒を率いて高碕を過ぐ、

藩主松平右京亮これを追撃す。

君奮して従軍し下仁田に至り

昼夜にわたり格戦す、

藩軍不利にして救療(キュウリョウ)のことに従いて捕らえらる。

敵将その才を惜しみ従軍せしめんと欲す、

君まなじりを決し叱咤(シッタ)していわく、

”志士あに羞辱のもとに頭を屈して生をもとめんや。

汝ら烈士の終焉を見よ”と、

従容と端座して屠腹す。

その性格は英邁にして剛毅の俊達さん、11月15日の山名近くを通過する天狗党追討軍の高崎藩兵の隊列を見て、医師の少ないのに驚き、出願従軍医師として隊列に加わりました。

11月16日の早朝、高崎藩の本陣の救護班で他の医師と負傷者の手当てをしていた俊達さん、乱入してきた敵と白兵戦のすえ袈裟懸けに二太刀を浴びて、深手を負い捕らえられてしまいました。

11月16日昼過ぎ、南牧川と西牧川の合流する青岩河原。

七人の高碕藩士等は、近所の家から持ってきた畳の上に列座され、首を刎ねられました。

1) 二木助五郎 48歳 捕らわれて息子(千代之助)首と対面

2) 高月鎗三郎 19歳 両腕骨折にて捕らわれる

3) 関口定七 不明 富屋の屋号で田町の旅籠屋、隠密とし

て下仁田に潜入し、捕らわれる。

4) 竹内喜平治 59歳 二番目の高齢者・第二番手甲士徒士

5) 田上繁蔵 52歳 第一番手の先手足軽

6) 山崎磯平 42歳 第一番手の足軽目付

7) 中村俊達 46歳 医師

翌17日本誓寺に仮埋葬された遺体を引き取りに、高碕から犠牲者の家族や藩士がやって来てました。

同日、三十六個の棺をのせた荷車は高碕に到着しました。

俊達さんの遺体は、山名の時宗の寺”光台寺”に埋葬されました。

次回は”光台寺”から始める予定です。

ところで、一人気になる人物がいます、田町の旅籠屋関口定七さんのことです。

”とみや”の屋号のため富屋定七とも呼ばれていました。

天狗党の宿営する下仁田に火を放つ目的で、商人姿で潜入し巡回兵に怪しまれて捕らえられました。

この旅籠は昭和の初期まで”富屋定七旅館”として存続したそうです。

”高碕繁盛記”に”旅店 田町 富屋号 関口定七”と確認できました。

(ちなみに、安国寺に供養塔があります)

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。