ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。  2月5日の道祖神の謎(一)の続編です。

2月5日の道祖神の謎(一)の続編です。

長野堰にかかる橋シリーズの続編です。並榎橋、行人橋、鳥羽端、金井橋、大橋橋、と続きまして稲荷橋です。プレートはありません。やむなく交差点のプレートです。稲荷橋と読めるでしょうか。

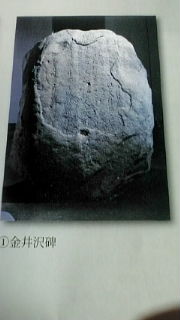

長野堰にかかる橋シリーズの続編です。並榎橋、行人橋、鳥羽端、金井橋、大橋橋、と続きまして稲荷橋です。プレートはありません。やむなく交差点のプレートです。稲荷橋と読めるでしょうか。 前回の上信日記に、さかのぼる事三十三年前、一人の国学者が金井沢の碑を訪れています。

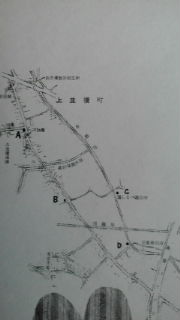

前回の上信日記に、さかのぼる事三十三年前、一人の国学者が金井沢の碑を訪れています。 上信日記という紀行日記があります。時は文政二年(1819年)四月二十四日、国学者清水浜臣は、伊香保を立つて水沢観音を参拝後、野田、金古、野良犬、観音寺、中泉、福島をへて三国街道を高崎へとむかいます。佐野で烏川を舟で渡り金井沢の碑をみます。さらに山の上の碑を見ようと、山名八幡宮を参拝します。 数行ばかり抜粋してみます。

上信日記という紀行日記があります。時は文政二年(1819年)四月二十四日、国学者清水浜臣は、伊香保を立つて水沢観音を参拝後、野田、金古、野良犬、観音寺、中泉、福島をへて三国街道を高崎へとむかいます。佐野で烏川を舟で渡り金井沢の碑をみます。さらに山の上の碑を見ようと、山名八幡宮を参拝します。 数行ばかり抜粋してみます。  長野堰のことを大川といいます。大川に架かる橋を大橋といいます。この橋が大橋の原点です、(分かり易い話ですね)。

長野堰のことを大川といいます。大川に架かる橋を大橋といいます。この橋が大橋の原点です、(分かり易い話ですね)。

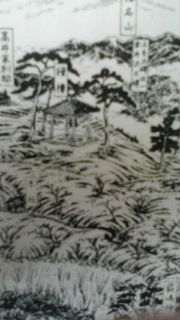

境内図の左右の下の部分の写真です。

境内図の左右の下の部分の写真です。  常仙寺の石段を登りつめた山門右脇にお地蔵さまがあります。

常仙寺の石段を登りつめた山門右脇にお地蔵さまがあります。

写真は、並榎山常仙寺の黒門から見たところです。石段の下は旧中山道、その先は烏川、観音様が正面に見えます。またすぐ南西は君が代橋、筏場と呼ばれ上流から陸路で運ばれた木材はここで筏に組まれ江戸方面に向かったそうです。

写真は、並榎山常仙寺の黒門から見たところです。石段の下は旧中山道、その先は烏川、観音様が正面に見えます。またすぐ南西は君が代橋、筏場と呼ばれ上流から陸路で運ばれた木材はここで筏に組まれ江戸方面に向かったそうです。