ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

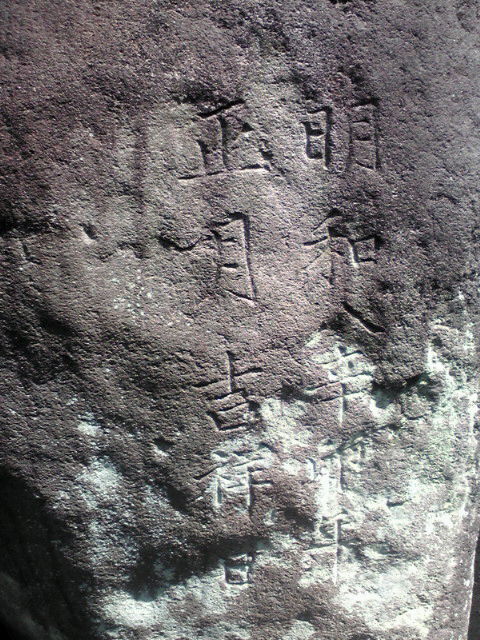

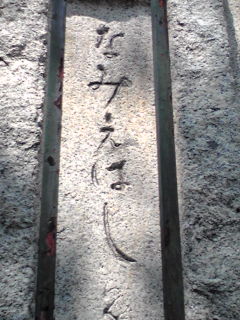

写真は、並榎山常仙寺の黒門から見たところです。石段の下は旧中山道、その先は烏川、観音様が正面に見えます。またすぐ南西は君が代橋、筏場と呼ばれ上流から陸路で運ばれた木材はここで筏に組まれ江戸方面に向かったそうです。

写真は、並榎山常仙寺の黒門から見たところです。石段の下は旧中山道、その先は烏川、観音様が正面に見えます。またすぐ南西は君が代橋、筏場と呼ばれ上流から陸路で運ばれた木材はここで筏に組まれ江戸方面に向かったそうです。 最初にシリーズ其の壱の並榎橋で、石段の左右の灯篭台とあるのを、狛犬の台と、写真のとおり、訂正しますことをお許しください。

最初にシリーズ其の壱の並榎橋で、石段の左右の灯篭台とあるのを、狛犬の台と、写真のとおり、訂正しますことをお許しください。| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |