左の写真は山の上の碑に行く途中にある来迎阿弥陀画像板碑です。山名八幡 から山名城にいく途中です。

後光が射す阿弥陀様が斜め下の一点を見つめています。年号は建治四年(1278)正月です。。

山名義範が社殿を造営したと云われる文治年間の約九十年後です。

なぜ阿弥陀如来か、とお思いでしょう。御一新後の神仏分離政策に洗脳された私達にはピンときませんが、本地垂迹により神は仏の化身だったのです。すなわち八幡宮とは、八幡大菩薩と阿弥陀如来を祀る場所でした。 菩薩と如来ですよ。

さて蜷川家文書という書状があります。1320年から1532年までの約30通の書状が高崎市史にあります。それによると、

本貫地を離れた後も、山名氏は山名郷に代官を派遣し八幡宮の別当や供層を補任していました。

その中に、永和元年(1375年)四月十九日山名師義が山名八幡宮別当職と阿弥陀堂別当職の支配権を認める書状があります。阿弥陀堂の別当職には田二反と畠二反が付属していました。

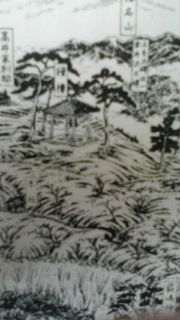

続いて右の写真です。鐘楼があります。2月13日のあやしの堂で、少し紹介した鐘楼です。右手からまわりこんだ道は、下ノ亭、鐘楼、高井家別邸、奥宮、中ノ亭、上ノ亭、そして阿弥陀画像板碑の前をすぎて山の上の碑、古墳、山名城へと続きます。

本社の後ろに鐘楼はあります。でもあやしの堂も阿弥陀堂も存在しません。

ただ、その昔にかなり立派な阿弥陀堂があつたのは確かでしょう。

あやしの堂は阿弥陀堂だとおもいます。