金井橋て知ってますか。

金井橋て知ってますか。住吉町の城峯神社もしくは、大橋の川端庚申、ここは大橋町と住吉町と台町の接する所。三国街道が長野堰を渡る手前を左に入った所。三本のもくの大木の下、正徳元年の庚申塔と城峯神がならんでいます。

またここは、遠堀の始発点の新井堰がある所、明治四十三年までの高崎水道貯水所、いわゆる水道水こし場。

前置きが長くなりましたが、今回は、お庚申さまの話でも新井堰の話でもありません。ここから約百米上流にある、金井堰と金井橋の話です。

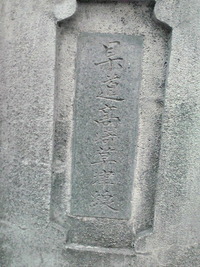

金井堰のコンクリートの足元に柵に囲まれた金井橋と彫られた石柱がありました。

かって、そう五十年前、少し上に土橋がありました、もちろん長野堰も大川と呼ばれる自然川でした。コンクリートと金網が川と人間を隔離する以前の状態がありました。

土橋の上に立つと、北は佐藤技芸の前の道を横切って金華亭の横を通って北駅にでる道、

南の路地は高商に、西に大川を上ると並榎橋、東に大川を下るとお庚申様。

また、この川沿いは書道と英語とピアノと合唱の先生がいた文化的な地点?

でした。

金井橋より少し下流に、金井堰。

堰から別れた水路は更に二つに分かれ、右は染物工場

の板塀の中に消えていき、左は小川が北東に続きます。そこまでで、記憶は霧の中に、その先は思い出せません。

何度も夢に見る場所なのに、その小川添いの草さ原で幕が降りてしまいます。

金井橋、金井堰、庚申さま、新井堰、この辺りが、大川の匂いが、もしかしたら原風景。